访重庆水泵厂有限责任公司董事长 陈晴先生

Talk With Mr. Chen Qing, the President of Chongqing Pump Industry Co. Ltd.

文/刘卫 李煜秋 《泵工程师》编辑部

重庆水泵厂有限责任公司(以下简称“重泵”)成立于1951年,隶属于重庆机电股份有限公司。

重泵是中通泵协副理事长单位、泵行业从事高端泵及泵系统自主研发和国产化的排头兵企业、

全国知识产权试点先进单位、重庆市技术创新示范企业,拥有容积泵和离心泵各类专利技术近百项。

重泵也是国内目前唯一同时具有民用和军用核二级离心泵、

往复泵设计和制造资质以及I、II、III类压力容器设计制造许可证的泵企业。

《泵工程师》记者藉由此次走访川渝泵企业的机会,专程对重泵董事长陈晴先生进行了专访,

看重泵是如何立足西部成长至今,又是如何在国内外市场中开辟属于自己的那片天地的。

陈晴(先生)

重庆水泵厂有限责任公司董事长

PEM记者:

首先,能给我们讲述一下重泵的整体发展历程吗?

陈晴先生:

重泵于1951年建厂,是我国西南第一家规模以上从事泵专业的企业,起步于解放初期的私营小作坊,由公私合营转为国营企业。重泵基础条件与行业兄弟企业相比存在先天不足,重泵在1995年之前得到国家最大一笔投入不足200万,只能自力更生、艰苦奋斗。

另外,从事泵制造的专业厂一般必须具备自有的铸造能力。由于常规泵产品技术附加值不高,属多品种、小批量甚至单件生产模式,其铸件成本在泵制造成本中的占比超过60%,如果仅依赖外协解决铸件供应,难以消化产品价格所要求的低成本,难以控制外协铸造厂家成为竞争对手,难以快速适应市场对供货技术状态调整和进度周期的要求。而重泵由于不具备铸铁和铸钢等冶炼设施,这就迫使我们必须另辟蹊径,走出一条适合重泵生存和发展的路子。

从产品发展历程看,重泵建厂初期生产一些消防器材、消防泵,接着开始生产普通离心泵,到了上世纪七八十年代,考虑到自身的实际条件,重泵逐步以制造计量泵为主,发展成为国内计量泵生产的龙头企业。进入二十一世纪的近十多年,重泵产品结构发生了翻天覆的变化,重泵由主要生产单一的计量泵发展到研发生产具有完全自主知识产权的自平衡多级离心泵,包括用于1000MW压水堆上充泵、大化肥装置离心式高压甲铵泵等业界公认的高端离心泵。同时,重泵在高压往复泵、特种计量泵和大型液压隔膜泵等容积泵领域也取得丰硕业绩,实现产品横跨大型容积泵和高端离心泵两大门类,并在行业中率先具备以离心泵和往复泵为主体的机电仪一体化系统成套集成能力及项目工程总包能力,在钢厂除鳞等市场确立了领先技术优势地位。

PEM记者:

60多年来,重泵经历的一切无疑是我国装备制造业发展的一块缩影,而且在经济欠发达的西部能坚持革新,走出自己的特色步伐实属不易,这期间是否遇到过发展瓶颈或是改革难题?能与我们分享一下企业改革的心得吗?

陈晴先生:

我在1995年接任重泵厂长时,也曾面对诸多国企所遭遇过的困境,重泵当时的年销售额只有3000多万,在册员工1300多人,一个在岗职工要养活两个人,账面资金最低时不足2万元,每月都要为按时全额支付职工工资而发愁,企业变革任重道远、迫在眉睫。

在确立企业发展路径过程中,针对国企过去普遍存在的生产一线创造价值,而对技术人才尊重不够的现象,我们组织了全体员工参与的大讨论。重泵资源条件的客观现实制约着企业既不能在劳动密集型和低附加值市场上与众多泵厂拼资金、拼价格、拼人力,也无法通过高投入与行业大厂拼政策、拼硬件。通过亮家底、谋共识,把大家观念统一到重泵要立足于行业的最关键资源不是硬件和资金,而是人才上来。

重泵确立了以技术创新作为企业核心竞争力的经营理念之后,在选择市场定位和产品结构调整方向上坚持有所为有所不为,不求规模大,而求产品精。一是瞄准国内没做过或暂时做不了的领域,从抓基础研究入手,不断提升自主创新能力。二是寻找国外引进产品的短板及可提升的方法,通过与国外知名品牌在高端泵市场展开竞争,打造具有重泵特色的国产 品牌形象。正因为坚持不懈、厚积薄发,重泵才逐步走出以计量泵为主业的“小圈子”,融入核电、海洋石油、煤化工、管道长输等国家新兴产业的广阔领域。

PEM记者:

据了解,重泵的产品市场主要积聚在重工行业,并已远销国外市场,重泵是如何在行业竞争如此激烈的环境下一步步成功扩张国内外市场的?

陈晴先生:

重泵由于家底薄,对出现在面前的市场机会十分珍惜,特别是技术含量高、国内没做过或做不了的产品。

除鳞系统是钢厂热轧线的三大关键设备系统之一,运行中一旦出现故障可能给钢厂带来每天损失数百万元利润的后果。1979年,武钢一米七轧机的除鳞泵从日本引进,但该泵必须定期返回日本进行维修,长达三、四个月的维修周期难以满足钢厂热轧线的正常生产需要,当时国内钢厂普遍未采用除鳞系统,接受高压除鳞泵维修和备件供货这桩吃力不讨好的生意意味着无利可图,武钢曾经寻找国内其他泵厂给予协作和支持,但大家都不接招,重泵在未掌握多少高压多级离心泵维修技术和经验的情况下毅然接下了这个“烫手山芋”,从零备件加工到整机供货,重泵生产的除鳞泵逐渐替代了国外产品。在此基础上,我们又逐步把这块市场培育成从除鳞工艺流程优化设计、系统配置、现场调试直到交钥匙的全过程分包,就像住宅装修全包给一个施工队或装修公司一样,我们与国内各大钢厂、各大钢铁设计院以及一重、二重等用户建立了密切合作关系,实现了互利共赢。

随着除鳞系统在各钢厂普遍选用,用户对泵系统的技术支撑和运行维护能力参差不齐,部分用户的操作人员经常甚至反复发生误操作导致停机和设备损坏现象,迫使我们开发了一个专家故障诊断系统。除鳞系统现场有数十个传感仪表,操作人员在瞬间读出每一个信号非常困难,而每一个异常信号所表征的故障起因有若干种,故障诊断系统可以在故障发生时马上自动提示或报警,并显示故障处理建议,而且还可以实现远程巡检,通过智能化信息功能的提升,为重泵和用户共同确保设备正常运行建立了良好的信息沟通渠道。

PEM记者:

自主技术研发一直是国内泵行业质变飞跃的一道坎,这也是众多本土企业亟待跨越的目标。2003年,重泵成立了自己的技术研发中心,能为我们介绍一下这个研发中心成立的背景和发展的情况吗?

陈晴先生:

1996年,重泵为了在市场上将单一泵产品向机电仪一体化的系统成套供货以及项目工程总包延伸,最大限度地拓展产品的附加值效益,从设计处的技术开发人员中专门抽调出部分精兵强将组建成套处。设计处面向市场开展泵技术基础研究和新产品研发,成套处涵盖机械、电气、控制等专业技术人员,其职责就是多元化捕捉商务信息,提供系统解决方案,实行商务竞标、签订合同、工程设计、指导现场安装调试的“一条龙”服务。

经过几年运行,重泵在2003年成立了技术研发中心,并相继制定《技术开发项目负责制实施办法》和《职务专利奖励办法》等激励政策,形成企业对技术研发人员的评价机制和考核体系。

技术开发项目制强调项目的决策和实施过程力求做到自上而下与自下而上的有机结合,在着眼于公司年度及中长期科技攻关和基础技术研究的同时,紧密结合公司目标市场和重大合同的实施,按照效益贡献、创新水平和复杂程度三要素实行明码实价,解决了企业技术创新过程中的考核和评价存在的模糊现象。同时,项目制明确研发人员主动提出的项目经公司确定后,其提出人具有承担项目责任人的优先权和奖励中较大份额的支配权,从而有效发挥研发人员在技术创新中的主观能动性,确保企业技术创新工作生机勃勃,长盛不衰。

职务专利奖励办法则是以增强公司自主创新和基础技术研究能力,打造具有自主知识产权的重泵品牌形象和产权保护为目标,结合公司专利产品的效益对做出特殊贡献的技术骨干予以点对点的奖励。

技术研发奖励政策的实施既确保技术研发团队面上工作的顺利开展,又不忽视特殊技能和特殊贡献人才的特殊激励,努力为技术人才营造出公平、公正、和谐、宽松的工作环境,促进企业持续健康发展。

PEM记者:

重泵未来几年的发展重点会在哪些领域?会有哪些发展规划?

陈晴先生:

全球许多百年企业规模并不大,但产品非常精,回报率也相当可观。与其追求企业要做到多少个亿,我更希望重泵能踏踏实实走稳每一步,不把自己画在一个固定的框框内,而是根据市场的走向确定重泵的发展,把产品及市场做得更精,让做多大规模永远从属于净资产收益最大化的原则之下,同时将产品技术的生命周期作为定位的关键因素。

编者后记:

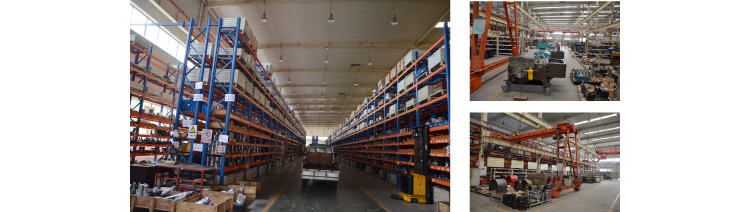

6月的重庆已经是高温难耐,但在参观了重泵的厂房后,却让人感到不虚此行:重泵厂区占地规模弘大,厂房大气恢弘、干净有序、设备齐全,期间不时可以看到技术人员现场交流和指导工作。此外,在与重泵陈董近两小时的交流中,我们深切感受到靠自己白手起家发展至今的重点国企的坚持和不易。然而,限于特殊的企业性质和一些涉及国防安全的技术信息,我们不便在此次专访中将部分细节一一呈现,但仍然可以从文中感受到重泵的精彩。